まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。

オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。

営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

最新の投稿

アーカイブ

2023年08月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

こんにちは。

経営者保険プランナー・相続診断士の下橋です。

人生100年時代といわれる昨今、長生きリスクへの備えとして

すでに介護保険等で保障を確保されている方や、

これから加入を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

保険会社が販売している介護保険は、

公的介護保険制度に連動するかたちで給付要件が定められているものがほとんどです。

そこで今回のブログでは、介護保険金の給付要件として取り入れられている

公的介護保険制度の要介護認定についてお伝えします。

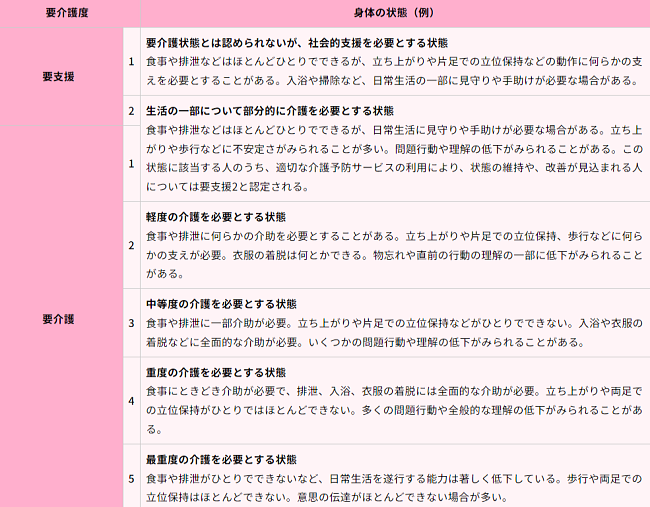

要介護認定は、

対象者がどの程度の介護(介助)が必要であるかを判定するものです。

要介護度の判定は、

厚生労働省が基準に定める「要介護認定基準時間(介護にかかる時間)」をベースに

7段階に区分され、さらに「自立」を含めると合計8段階になります。

また、要介護度は以下のように大きく分けて3つのカテゴリーに

分類することができます。

(出典:生命保険文化センター「公的介護保険でサービスを受けられるサービスの内容は?」)

「自立→要支援→要介護」の順番で介護の必要性が高くなり、

それぞれ数字が大きいほど介護状態が重いといえます。

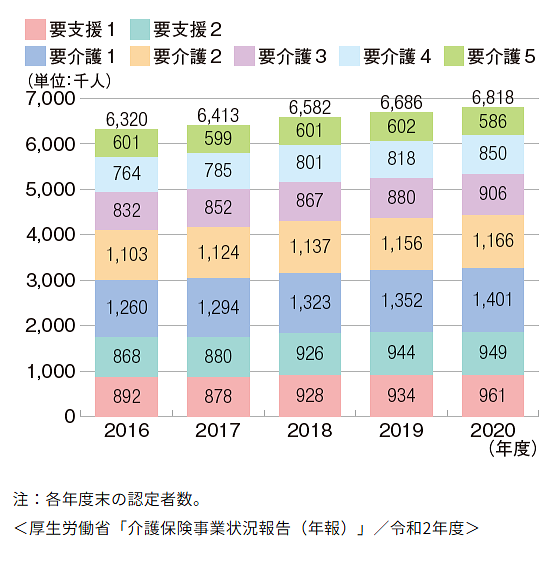

少子高齢化が進んでいる日本では、

要支援・要介護の認定者数は年々増加傾向にあります。

(出典:生命保険文化センター「介護や支援が必要な人はどれくらい?」)

厚生労働省の調査結果によると、

認定者の割合として最も高いのは「要介護1」です。

一方で、介護保険金の給付要件として基準となることの多いのは

「要介護3以上」と認定された場合です。

「要介護3」は、入浴・衣服の着脱など日常生活を営む上で

全面的な介助が必要となるため、重度の介護状態といえます。

全体に占める「要介護3以上」の割合は約3割という調査結果から、

「要介護3以上」は認定が厳しいことが分かります。

実際、給付要件が「要介護3以上」の介護保険に加入していた方が、

介護状態になってしまったにもかかわらず、

認定が「要介護1」だったがために、給付金を受けとれなかったケースもございました。

以上のことから、いざ自分が介護状態になってしまった時に備えて、

給付を受けやすい介護保険に加入していると安心だと言えます。

ご加入中の介護保険がある方は、

いま一度、給付要件をご確認されてみてはいかがでしょうか。

介護リスクに備える手段の1つとして

活用されることの多い介護保険ですが、給付要件は商品によって異なります。

最近では「要介護1以上」と認定された場合に給付金を受け取れるような商品も

リリースされております。

介護保険への加入をご検討されている方や、介護保険の見直しをご希望の方は、

是非、お気軽に弊社までお問い合わせください。

26社の保険会社の中から、

ご要望に寄り添った最適なプランをご提案させていただきます。

|

|

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。

オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。

営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。